von Roger Koza

Ich traf Philipp Hartmann zum ersten Mal in Hamburg 2008. Er und vier weitere unheilbare Cineasten kamen zu allen Vorstellungen von VITRINA, der Sektion, die ich seit 2006 für das Filmfest Hamburg programmiere. Mit ihm über Film zu diskutieren, ist seitdem zu einer Gewohnheit geworden.

Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe, seinen ersten Langfilm, sah ich im Rohschnitt im Oktober 2012. Mir war sofort klar, dass es ein solider und persönlicher Film ist, und ich lud ihn zum Wettbewerb des FICUNAM (Internationales Filmfest der Autonomen Nationalen Universität) in Mexiko-Stadt ein; das war nicht einfach. Filme, die aus einer Notwendigkeit geboren sind, und denen keine Unterstützung durch die Gurus der internationalen Filmkultur vorauseilt, brauchen unermüdlichen Support, der es ihnen ermöglicht, ihren Platz zu finden. Ich habe für diesen Film gekämpft, weil ich in an ihn geglaubt habe. Später gab eine Jury, die aus mehreren dieser Gurus bestand, ihm ihr Plazet: Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe erhielt beim FICUNAM 2013 hat eine lobende Erwähnung.

Im Katalog des FICUNAM 2013 habe ich über den Film geschrieben:

„Der philosophische Essay stellt das Kino in der Regel vor eine Herausforderung: Wie kann man eine Idee filmen? Oft wird verwechselt, was es bedeutet, über ein Konzept zu sprechen oder es sich vor der Kamera materialisieren zu lassen. Deshalb holt sich Philipp Hartmann bewusst keine Denker-Stars, um die philosophische Dimension der Zeit zu erklären, sondern er versucht sich eher an einer Art Phänomenologie der Zeit – mit seiner Kamera und mit seinen eigenen, unmittelbaren Erfahrungen. Die Methode hierfür: eine Vielzahl von Aspekten und Erfahrungen sammeln, ohne dabei zu vergessen, dass Film sich selbst zu einem gewissen Grad über das Aufnehmen der Zeit definiert; etwas, das bei Minute 37 im Film auf eine geniale Weise thematisiert wird.

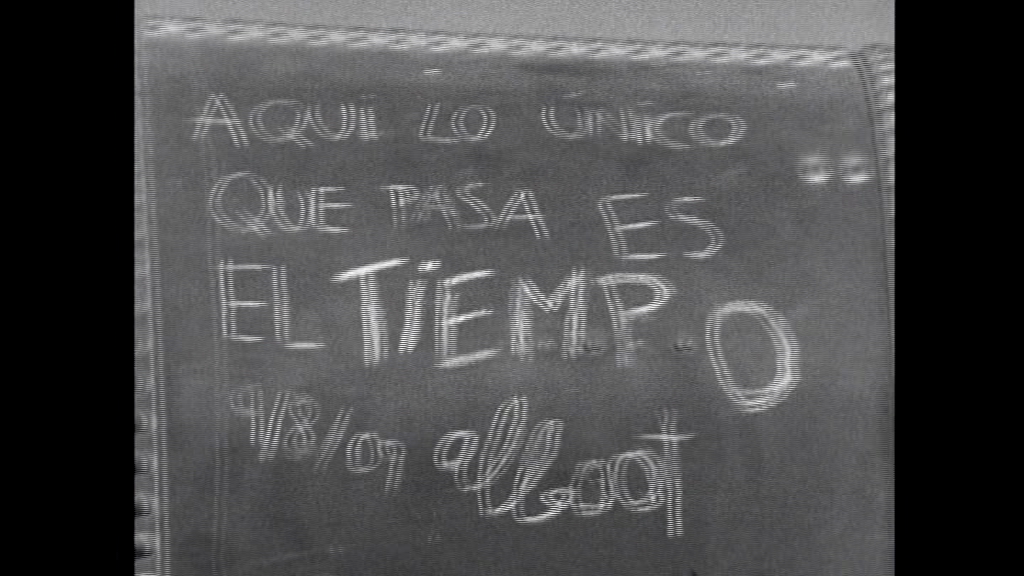

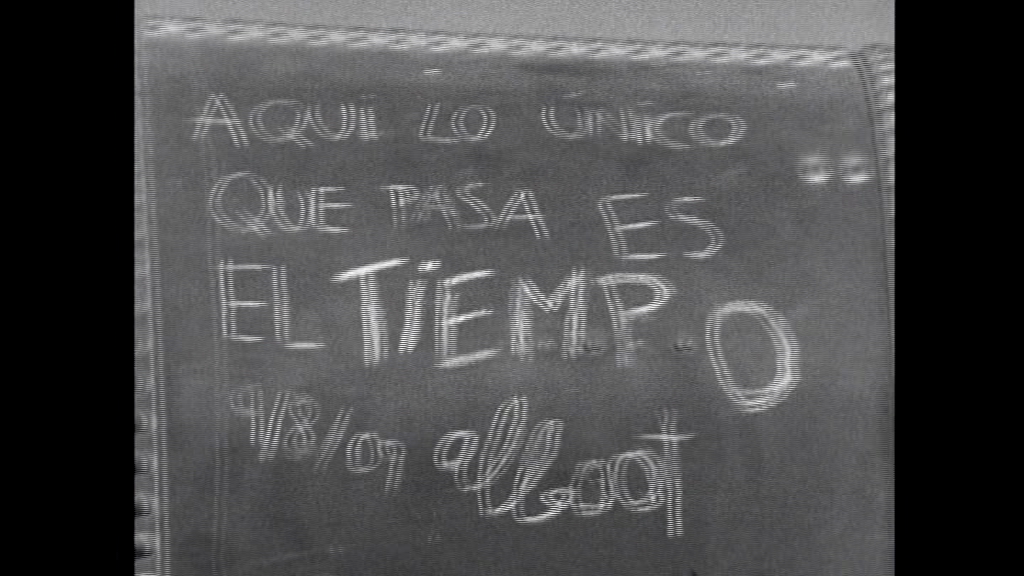

Klar macht sich Hartmann, medizinisch als cronophob diagnostiziert, Sorgen über das Vergehen der Zeit. Schon in einer wundervollen Szene in einem seiner früheren Filme konnte man auf einer verrottenden Lokomotive lesen: „Das einzige, das hier passiert, ist die Zeit.“ Zurück am gleichen Ort, stellt Hartmann fest, dass der Regen die Inschrift inzwischen abgewaschen hat. Im Spanischen steht das Wort für Zeit, „tiempo“, auch für das Wetter. Die ausgewählten Themen im Film sind bemerkenswert: die Messung der physikalischen Zeit in einem Spezial-Institut, wo sich eine Abweichung um eine Sekunde alle 18 Monate aufgrund der Erd-Rotation offenbart; ein Film-Professor und seine Methode, nicht die „falsche Zeit“ zu filmen; die Bedeutung der Zeit in der Pädagogik; der Konflikt Zeit als Maß der Erfüllung unserer Wünsche; und anderes. Hartmann lässt es sich auch nicht nehmen, eine Reise durch die Zeit mit einem alten Professor zu filmen, ebenso verspielt wie humorvoll, (es überrascht nicht, dass die Szene in Zeitraffer montiert ist). Und zum Nachdenken über das Verhältnis von Zeit und Raum passen Panoramen bzw. Landschafts-Totalen aus der Salzwüste in Bolivien.

Hartmann nimmt sich vor, einen Film mit einer Dauer von 76 ½ Minuten zu machen, in dem jede Minute für ein Jahr seiner Lebenserwartung steht. Diese obsessive Regel wird in den letzten 4 „Jahren“ seines Lebens (und des Films) gebannt: eine Sessellift-Fahrt scheint in ihrer Dauer das Geheimnis der Länge einer filmischen Einstellung zu entschlüsseln. Poetische Emanzipation eines jungen Filmemachers: ein Lebensplan findet sein stimmiges Plansequenz-Bild.“

Ein Gespräch anlässlich Hartmanns Besuch in der argentinischen Stadt Córdoba (im September 2013) und weitergeführt per E-Mail.

***

Roger Koza : Die ersten Bilder von Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe sind Fotografien und keine aus Einzelbildern bestehenden Filmsequenzen. Auch wenn diese Entscheidung sehr nachvollziehbar erscheint, denn dein Film könnte als sehr klare Phänomenologie in (Bewegt-)Bildern über das Wesen der Zeit verstanden werden: Warum hast Du einen Anfang gewählt, wo es dem Foto und nicht dem Filmbild zufällt, die Zeit zu zeigen, sie zu speichern und sie möglicherweise anzuhalten?

Philipp Hartmann: Durch diese Gegenüberstellung von, auf der einen Seite, dem aus dem dem Fluss der Zeit extrahierten Standbild, das einen Moment einfriert, und, auf der anderen Seite, dem Abbild des Laufes der Zeit, der Bewegung durch 24 Bilder pro Sekunde – genau in diesen beiden fotografischen Möglichkeiten, die Welt zu spiegeln, offenbart sich das ganze Dilemma, das dieses Vergehen der Zeit bedeutet. Auch wenn beide – Filmkader und Fotografie – schlussendlich nur scheitern können in ihrem verzweifelten Versuch, etwas, das nicht gestoppt werden kann, zu stoppen. Aber es ist nicht nur diese Dichotomie und Reflexion über die Rolle des Moments im Ablaufen der Zeit, also eine quantitative Frage, die ich hier aufwerfe, indem ich den Film mit diesen Bildern beginne. Es geht mir auch um eine Reflexion über die Qualität des Augenblicks. In diesem Fall die Frage, wie man die Zeit nutzt und wie man sie wahrnimmt, wenn sie noch nicht begonnen hat, abzulaufen, wenn es „noch nicht gilt“. Kurz nach diesen Bildern erscheint im Film ein Kinderpsychologe, der erklärt, wie Kinder zwischen 3 und 6 Jahren alles, was vorher passiert ist, vergessen. Sie verlieren buchstäblich einen Teil ihrer biographischen Zeit. Es ist, als ob die Festplatte gelöscht würde, um Platz zu schaffen. Was einerseits fatal ist, denn es bedeutet, dass wir uns als Erwachsene in der Regel an nichts erinnern können, was vor unserer dritten Lebensjahr passiert ist. Andererseits sehe ich das auch in gewisser Weise als eine Art Befreiung. Es geht um eine Zeit, in der wir – auch weil wir noch Kinder sind – uns noch nicht um die Folgen unserer Handlungen für die Zukunft kümmern müssen und die Zeit unbeschwert leben oder genießen können – später werden wir sie ohnehin vergessen haben. Eine Zeit, die nichts ist als Gegenwart. Oder so etwas wie es Julio Cortázar in seinem Roman Rayuela. Himmel und Hölle beschreibt: anlässlich des Moments eines Kusses, ein Moment, in dem der Protagonist, Horacio Oliveira es schafft, für einen kurzen Moment alles um sich herum auszublenden und nur den Kuss in diesem exakten Moment zu leben. Horacio gelingt es, ganz er selbst in der Zeit zu sein. (Übrigens wird an dieser Stelle in Rayuela ein Vergleich zu einem Gemälde von Bonnard gezogen, das nicht von ungefähr deshalb als Postkarte an einer Stelle in meinem Film auftaucht.) Eine Art der Erfahrung, die wir als Kinder perfekt beherrschen und die wir mit der Zeit, mit dem Älterwerden verlernen. Vielleicht ist das aber die einzige mögliche Rettung vor dem brutalen Vergehen der Zeit.

Philipp Hartmann: Durch diese Gegenüberstellung von, auf der einen Seite, dem aus dem dem Fluss der Zeit extrahierten Standbild, das einen Moment einfriert, und, auf der anderen Seite, dem Abbild des Laufes der Zeit, der Bewegung durch 24 Bilder pro Sekunde – genau in diesen beiden fotografischen Möglichkeiten, die Welt zu spiegeln, offenbart sich das ganze Dilemma, das dieses Vergehen der Zeit bedeutet. Auch wenn beide – Filmkader und Fotografie – schlussendlich nur scheitern können in ihrem verzweifelten Versuch, etwas, das nicht gestoppt werden kann, zu stoppen. Aber es ist nicht nur diese Dichotomie und Reflexion über die Rolle des Moments im Ablaufen der Zeit, also eine quantitative Frage, die ich hier aufwerfe, indem ich den Film mit diesen Bildern beginne. Es geht mir auch um eine Reflexion über die Qualität des Augenblicks. In diesem Fall die Frage, wie man die Zeit nutzt und wie man sie wahrnimmt, wenn sie noch nicht begonnen hat, abzulaufen, wenn es „noch nicht gilt“. Kurz nach diesen Bildern erscheint im Film ein Kinderpsychologe, der erklärt, wie Kinder zwischen 3 und 6 Jahren alles, was vorher passiert ist, vergessen. Sie verlieren buchstäblich einen Teil ihrer biographischen Zeit. Es ist, als ob die Festplatte gelöscht würde, um Platz zu schaffen. Was einerseits fatal ist, denn es bedeutet, dass wir uns als Erwachsene in der Regel an nichts erinnern können, was vor unserer dritten Lebensjahr passiert ist. Andererseits sehe ich das auch in gewisser Weise als eine Art Befreiung. Es geht um eine Zeit, in der wir – auch weil wir noch Kinder sind – uns noch nicht um die Folgen unserer Handlungen für die Zukunft kümmern müssen und die Zeit unbeschwert leben oder genießen können – später werden wir sie ohnehin vergessen haben. Eine Zeit, die nichts ist als Gegenwart. Oder so etwas wie es Julio Cortázar in seinem Roman Rayuela. Himmel und Hölle beschreibt: anlässlich des Moments eines Kusses, ein Moment, in dem der Protagonist, Horacio Oliveira es schafft, für einen kurzen Moment alles um sich herum auszublenden und nur den Kuss in diesem exakten Moment zu leben. Horacio gelingt es, ganz er selbst in der Zeit zu sein. (Übrigens wird an dieser Stelle in Rayuela ein Vergleich zu einem Gemälde von Bonnard gezogen, das nicht von ungefähr deshalb als Postkarte an einer Stelle in meinem Film auftaucht.) Eine Art der Erfahrung, die wir als Kinder perfekt beherrschen und die wir mit der Zeit, mit dem Älterwerden verlernen. Vielleicht ist das aber die einzige mögliche Rettung vor dem brutalen Vergehen der Zeit.

Zurückkommend auf die Fotos am Anfang des Films: das sind Fotos, die mein Vater von mir und meiner Familie gemacht hat, als ich klein war. Porträts verlorener Erinnerungen also, Erinnerungen, die ich selbst nicht haben kann. Oder die ich nur durch die Bilder habe, die mein Vater gemacht hat. Sie sind aber auch Porträts einer Zeit, die noch keine Vergangenheit und Zukunft hatte. Portraits einer völlig freien Zeit. Das, wie ich es im Film sage, „schien mir wie eine Befreiung“.

Zurückkommend auf die Fotos am Anfang des Films: das sind Fotos, die mein Vater von mir und meiner Familie gemacht hat, als ich klein war. Porträts verlorener Erinnerungen also, Erinnerungen, die ich selbst nicht haben kann. Oder die ich nur durch die Bilder habe, die mein Vater gemacht hat. Sie sind aber auch Porträts einer Zeit, die noch keine Vergangenheit und Zukunft hatte. Portraits einer völlig freien Zeit. Das, wie ich es im Film sage, „schien mir wie eine Befreiung“.

Jetzt interessierte mich, im Sinne dessen, was ich schon sagte – dass die Kinder irgendwann ihre Festplatte löschen und erst ab dieser Zeit dauerhafte Erinnerungen anzusammeln beginnen – mich interessierte, wie man dieses Konzept von Zeit übertragen kann, diese Zeit „vor dem eigentlichen Beginn“. Wie kann man das in Bilder übersetzen? Diese Zeit, die noch nicht „gilt“, die wir ohnehin vergessen werden, aber die für eine bestimmte Zeit da ist. In einigen Videokameras gibt es eine Funktion namens „Pre-Rec“, mit der man auch die vergangenen drei Sekunden, bevor man die Aufnahmetaste drückt, mit aufzeichnen kann. D.h. mit diesem technischen Hilfsmittel kann man im Prinzip die Vergangenheit filmen. Obwohl – eigentlich ist das natürlich nicht so, denn der Trick ist, dass die Kamera, in einem ständigen Standby-Prozess alles aufzeichnet, was vor die Linse kommt und das alle drei Sekunden wieder löscht, wenn man sie nicht auffordert, es zu speichern. Ich habe mich gefragt: was könnten wir in diesem zwischenzeitlich aufgezeichneten Videomaterial sehen, das nach kurzer Zeit wieder unsichtbar wird? Was würden wir sehen, wenn diese 3-Sekunden-Sequenzen nicht gelöscht würden? Wahrscheinlich triviale Dinge wie die Füße der Kamerafrau. Oder eine suchende Bewegung der Kamera. Oder verschwommen ein Motiv, während jemand noch den Fokus sucht. Bilder, die man geringschätzt, abfällig ignoriert, weil sie Portraits von unwichtigen oder nutzlosen Momenten sind. Momente, die noch nicht zählen. Aber vielleicht verraten die Aufnahmen ja genau deshalb ein Geheimnis. Oder offenbaren irgendeine Poesie in Bild oder Ton. (Wie im Film Les Glaneurs et la Glaneuse von Agnès Varda, wo sie einige Zeit Bilder vom Fußboden zeigt, die sie versehentlich gemacht hatte, weil sie vergessen hatte, ihre Videokamera auszuschalten.) Als ich mich dann gefragt habe, was eine Parallele dieser „Pre-Rec“-Funktion im „analogen Zeitalter“ gewesen sein könnte, erinnerte ich mich an diese Fotos am Anfang eines Films. Man wusste, dass wegen des Lichteinfalls beim Einlegen des Films in den Fotoapparat ein weißer Fleck die ersten Bilder oder Teile davon überdecken würde. Man wusste aber auch, dass möglicherweise etwas zu sehen sein würde und so machte man ein Foto von etwas oder jemandem, ein Foto das man gerne später angucken würde, aber von dem es auch kein Drama wäre, wenn es nichts würde. So sind das Fotos von Momenten, die man eben nicht wirklich wertschätzt – weil sie wertlos, unbedeutend sind. Aber genau deswegen schien mir, könnten die Fotos einen besonderen Wert haben. Ich suchte bei meiner Mutter nach den Kisten, wo die alten Fotos meines Vaters drin sind und fand eine Menge von diesen ersten Fotos des Films, wo ein weißer Fleck einen Teil verdeckt. Einige der Fotos – eben genau weil sie Momente zeigen, die „noch nicht zählen“ – schienen mir eine besondere Poesie oder anders gesagt ein viel größeres Maß an Wahrhaftigkeit aufzuweisen als viele Fotos, die mit einem Bewusstsein für die Inszenierung gemacht werden.

RK : Kurz danach hinterfragt der Film einen weiteren Zusammenhang zwischen Erinnerung und Bild – in Verbindung mit der typischen Home-Movie-Kamera der analogen Ära. Szenen einer anderen Art des persönlichen Aufzeichnens. Ein Aufzeichnen, das mehr einer kinematografischen Logik folgt, in einem anderen Medium – Super-8. An dieser Stelle, scheint mir, werden zwei Dinge angesprochen: a) die Frage, wie man die Gegenwart filmen kann, möglicherweise angeregt von den Notwendigkeiten der analogen Kamera, die eine kinematographischere Herangehensweise beim Aufzeichnen erfordert; und b) das fast metaphysische Bedürfnis von Kindern, über die Herkunft Welt nachzudenken, eine Notwendigkeit sich Fragen zu stellen über die Dinge, die es gibt, und die Dinge, die aufhören zu existieren. Wie siehst Du das ?

RK : Kurz danach hinterfragt der Film einen weiteren Zusammenhang zwischen Erinnerung und Bild – in Verbindung mit der typischen Home-Movie-Kamera der analogen Ära. Szenen einer anderen Art des persönlichen Aufzeichnens. Ein Aufzeichnen, das mehr einer kinematografischen Logik folgt, in einem anderen Medium – Super-8. An dieser Stelle, scheint mir, werden zwei Dinge angesprochen: a) die Frage, wie man die Gegenwart filmen kann, möglicherweise angeregt von den Notwendigkeiten der analogen Kamera, die eine kinematographischere Herangehensweise beim Aufzeichnen erfordert; und b) das fast metaphysische Bedürfnis von Kindern, über die Herkunft Welt nachzudenken, eine Notwendigkeit sich Fragen zu stellen über die Dinge, die es gibt, und die Dinge, die aufhören zu existieren. Wie siehst Du das ?

PH : Das sind Super-8- Bilder meiner kleinen Nichte vor verschiedenen Gletschern, die ich während der letzten vier Jahre gefilmt habe, immer im August während unserer Sommerferien in den Bergen. Man sieht sie in verschiedenen Momenten ihrer ersten vier Lebensjahre. Und dazu hört man einen Dialog, in dem sie, knapp drei Jahre alt, mir erklärt, dass die Gletscher seit der Eiszeit existieren, dass dies „vor ganz, ganz langer Zeit war, als die Dinosaurier ausgestorben sind.“ Was mich daran interessierte, war die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit, die man in der Kindheit hat. Die in diesem Fall auch dieses Interesse an der Entstehung der Welt umfasst, in einer Vergangenheit, die so lange her ist, dass es fast unmöglich (auch für Erwachsene) ist, sie in Jahren zu zählen. Ein Interesse, das sich auch niederschlägt in der Begeisterung für Dinosaurier, die wir alle vermutlich in irgendeinem Moment unserer Kindheit hatten. Auf der anderen Seite gibt es hier ein Nachdenken über die Bilder, oder sogar eine persönliche Besorgnis hinsichtlich der Bilder, die ich von meiner Nichte gefilmt habe. Früher oder später werden das für sie Abbildungen von ihren Erinnerungen werden, Erinnerungen die meine Nichte selbst (wegen der oben erwähnten „frühkindlichen Amnesie“, wie das „Festplatte-Löschen“ im Fachjargon heißt) nicht ansammeln kann. Es werden Erinnerungen „aus zweiter Hand“ durch meine Bilder sein. Erinnerungen, die ich mit diesen Super-8-Bildern, die man hier sieht, manipuliere. Ein Gedanke übrigens, der auf eine sehr interessante Weise verhandelt wird in dem wunderbaren Kurzfilm Macht dass mir inne wird, was ich durch euch verloren habe von Luise Donschen, die mir wiederum bei meinem Film eine große und sehr wertvolle Hilfe war.

Ich arbeite seit meinem ersten Kurzfilm Stillstand (den ich 2001 zusammen mit meinem Freund H.L.L.Jansen gemacht habe) mit Super-8. Dieses Medium oder Format erfüllt, denke ich, unter anderem zwei Schlüsselfunktionen für mich: es ist ein altes oder altmodisches Medium, und dies spiegelt sich auch in seiner Ästhetik wider. Es bietet die Möglichkeit, etwas zu schaffen, das in gewisser Weise „außerhalb der Zeit“ ist. Und dadurch etwas nostalgisches hat, das ich sicherlich gesucht habe in diesen Aufnahmen meiner Nichte. Noch so ein verzweifelter Versuch, die Zeit dadurch anzuhalten, indem man sie im Bild reproduziert. Eine Reproduktion, die in diesem Fall auch noch die Ästhetik alter Erinnerungen mit sich bringt. Vielleicht interessiert mich das auch besonders, denn, anders als bei den Eltern von vielen meiner Freunde passiert, haben meine Eltern uns nie in Super-8 gefilmt, als wir Kinder waren. Mein Vater beschäftigte sich mehr mit der Fotografie, so dass ich nur unbewegte Bilder als konstruierte Erinnerungen aus zweiter Hand habe. Den visuellen „Erinnerungen“ meiner eigenen Kindheit fehlt die Bewegung. Auf der anderen Seite ist Super-8 heute ein sehr teures Medium, ganz einfach, weil es kaum jemand mehr benutzt. Das bedeutet, drei Minuten gedreht auf Super-8 kosten an die fünfzig Euro. Wenn ich in Super-8 filme, muss ich also viel bewusster drehen als in digital. Und Du kannst Dir nicht vorstellen, was für eine Freude es mir macht, fünfzig Euro zu „verbraten“, um nicht mehr und nicht weniger zu filmen als meine Nichte, drei Minuten in die Kamera guckend, winkend und Quatsch machend! Davon spürt man vielleicht irgendetwas in diesen Bildern. Etwas, das ein digitaler Camcorder vermutlich nicht vermitteln kann. Aber das müssten wir eigentlich meine Nichte fragen, wenn sie 15 oder 20 Jahre alt ist.

RK : Ein Ansatz in der Poetik der Konstruktion des Films ist es, Gegensätze zu schaffen, indem die Fragen nach der Zeit sich akkumulieren, wiederholen und dialektisch überlagern. Sowohl vom Wort als auch von der Metapher ausgehend oder auch ganz direkt behandelst Du das Thema Zeit. (Direkt über die Dauer einer Einstellung, was ja an sich schon nach der Zeit fragt und darauf antwortet). Faszinierend finde ich den Anfang, wo es um die Fehlbarkeit der wissenschaftlichen Zeitmessung geht, gefolgt von der Passage über die erste Zeitwahrnehmung in der Kindheit. Messen und Erfahrungsbericht. Was war die Konstruktions-These des Films?

RK : Ein Ansatz in der Poetik der Konstruktion des Films ist es, Gegensätze zu schaffen, indem die Fragen nach der Zeit sich akkumulieren, wiederholen und dialektisch überlagern. Sowohl vom Wort als auch von der Metapher ausgehend oder auch ganz direkt behandelst Du das Thema Zeit. (Direkt über die Dauer einer Einstellung, was ja an sich schon nach der Zeit fragt und darauf antwortet). Faszinierend finde ich den Anfang, wo es um die Fehlbarkeit der wissenschaftlichen Zeitmessung geht, gefolgt von der Passage über die erste Zeitwahrnehmung in der Kindheit. Messen und Erfahrungsbericht. Was war die Konstruktions-These des Films?

PH : Die allgemeine These war, zu verstehen, dass die Zeit nicht etwas ist, das man mit einem Konzept oder einem anderen erklären kann. Sie ist eine Gesamtheit von Konzepten, Ideen, Phänomenen, Ereignissen, Erlebnissen, Eindrücken. Sie ist sowohl objektives Maß als auch subjektive Wahrnehmung. Und die Schlussfolgerung ist, dass es verschiedene Zeitsysteme gibt, die nicht notwendigerweise immer übereinstimmen. Ich wollte einen Film machen, der weder versucht, etwas zu erklären, noch versucht, alle Aspekte, die mit der Zeit zu tun haben, zu erkunden. Was der Film hingegen tut ist, eine Collage zu präsentieren, ein Kaleidoskop von verschiedenen Ideen, Bildern, Erfahrungen, Vorstellungen und Ansichten über die Zeit. Dies beinhaltet auch – als formale Konsequenz – dass ich mit und ausgehend von verschiedenen Filmgenres arbeite (Dokumentarfilm, Spielfilm, Essay, usw.). Somit muss der Zuschauer aktiv sein, was mich erneut zu Cortázar und seiner Idee des „aktiven Lesers“ bringt. Es geht um einen Zuschauer, der den Film aktiv weiter führt, ihn in etwas eigenes verwandelt, ihn mit seiner Rezeption und seiner eigenen Wahrnehmung von Zeit vervollständigt. Und das hat viel damit zu tun, was Du erwähnst: die Kontraste, die Wiederholungen, die Gegenüberstellungen und Überlagerungen. Es gibt verschiedene Beziehungen und Parallelen zwischen den vielen Fragmenten, die dieses Mosaik bilden, das den Film ausmacht; auch Verweise auf Aspekte, die außerhalb des Films bleiben. So kann ich über eine notwendigerweise lineare Konstruktion des Films hinausgehen. D.h. auch wenn der Film von seinem Anfang bei Minute eins bis zu seinem Schluss bei Minute 80 abläuft, gibt es eine andere Bewegung in der Rezeption des Zuschauers, ein Kommen und Gehen, ein Abschweifen von der Zeitachse und ein zurückfinden an anderer Stelle. Eine Bewegung, die – um eine letztes Mal dieses Buch zu zitieren, das mich sehr beeinflusst hat – dem ähnelt, was Cortázar in Rayuela vorgeschlagen hat: zwischen den Kapiteln vor und zurück zu springen und so auf spielerische Weise ein rein lineares Lesen zu hintertreiben. Meine Logik war, einen Film zu machen, der dem Zuschauer eine nichtlineare Bewegung ermöglicht, obwohl der Film in einer linearen Form ausgedacht und konzipiert wurde. Denn letztlich ist Linearität eines, aber bei weitem nicht das einzige Konzept von Zeit. Sie ist eines unter vielen anderen – wie dem Zyklischen, dem Fragmentarischen, der Zeit verstanden als eine Reihe von Brüchen etc.

Die Fehlbarkeit der wissenschaftlichen Messung, auf die Du verweist, ist offensichtlich ein Thema, das mich besonders interessiert. In der Tat geht es an vielen Stellen des Films um Fehler im System, um seine Bruchstellen. Wie z.B. der Physiker, der die Notwendigkeit erklärt, in die Atomzeit alle 18 Monate eine extra Sekunde – eine Schaltsekunde – einzufügen, weil trotz aller Genauigkeit der Atomuhren, die wir konstruieren, es eine minimale Abweichung gibt, die – aufsummiert – in Relation zu der Bewegung der Erde und der Planeten signifikant wird. Oder die Stelle im Film mit meinen Freunden, die eine bierselige theoretisch-physikalische Diskussion über Einsteins Relativitätstheorie führen, und dabei auf ebenso humorvolle wie philosophische Weise, ihre praktischen Auswirkungen im menschlichen Leben hinterfragen.

RK : An einer Stelle zeigst Du eine Schlüsselpassage aus Deinem vorherigen Film Von der Notwendigkeit, die Meere zu befahren und Du kehrst zurück an einen Ort in den Anden, wo Du einen Satz gefunden hattest, der auf einem alten Zug stand: „Das einzige, das hier passiert, ist die Zeit“. Das wusstest Du damals noch nicht, aber es wurde zum Leitmotiv deines neuen Films. Nicht nur das Zitat, auch Deine Rückkehr an den selben Ort scheinen mir sehr passend. Warum hast Du für die Gegenwart Farbe gewählt und die Vergangenheit in schwarz-weiß gelassen? Warum die Rückkehr ?

RK : An einer Stelle zeigst Du eine Schlüsselpassage aus Deinem vorherigen Film Von der Notwendigkeit, die Meere zu befahren und Du kehrst zurück an einen Ort in den Anden, wo Du einen Satz gefunden hattest, der auf einem alten Zug stand: „Das einzige, das hier passiert, ist die Zeit“. Das wusstest Du damals noch nicht, aber es wurde zum Leitmotiv deines neuen Films. Nicht nur das Zitat, auch Deine Rückkehr an den selben Ort scheinen mir sehr passend. Warum hast Du für die Gegenwart Farbe gewählt und die Vergangenheit in schwarz-weiß gelassen? Warum die Rückkehr ?

PH : Tatsächlich habe ich, als ich Von der Notwendigkeit, die Meere zu befahren gemacht habe, schon am Drehbuch für Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe gearbeitet. Und natürlich hat mich die Frage der Zeit beschäftigt und deshalb hat der Kurzfilm, auch wenn er ein anderes Thema hat, auch viel mit diesem Thema zu tun. Es war klar, dass der Satz auch in diesen Film gehörte, der auf einer alten Lokomotive auf einem Eisenbahnfriedhof in Uyuni geschrieben stand, am Rand der riesigen Salzwüste von Uyuni (die, nebenbei bemerkt, eine wichtige Rolle in Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe spielt). Wegen seines philosophischen Inhaltes, der so einfach und zugleich so tiefgehend ist; diese spielerische Weise, mit den vielfältigen Bedeutungen des spanischen Wortes „pasar“ (etwa: „geschehen“, „vergehen“ und „vorbeikommen“) umzugehen, ein Wortspiel, das fast unmöglich ist, ins Deutsche zu übersetzen. Etwas, das übrigens auch mit dem Wort „tiempo“ passiert – das auf deutsch für Zeit und für Wetter steht.

Meine Rückkehr an den Ort ein Jahr später hat mit der Salzwüste zu tun – der Salar de Uyuni ist ein unglaublicher Ort. Etwas, das ich fühlte, als ich das erste Mal dort war, war dass die Zeit dort etwas ist, das nicht existiert. Oder das existiert, aber auf eine ganz andere Weise. Und da ich auf meiner ersten Reise ironischerweise keine Zeit hatte, mich dieser Erfahrung auf die angemessene Weise auszusetzen, beschloss ich, ich müsste noch einmal dorthin zurück kehren, um zu sehen, wie man Zeitlosigkeit filmen kann. Wir sind dann – meine gute Freundin und exzellente Kamerafrau des Films Helena Wittmann und ich – hingefahren und haben zwei Wochen im Salar verbracht – an einem Ort „gefangen“, ohne Internetverbindung oder Telefonnetz und nach der natürlichen Zeit lebend: aufstehen mit der Sonne und zu Bett gehen um 21 Uhr. Das war eine fantastische Erfahrung, die – es könnte nicht anders sein – sich auch in den Bildern widerspiegelt, die wir in der Salzwüste gemacht haben. Und als wir wieder auf den Eisenbahnfriedhof kamen, offenbarte sich das Vergehen der Zeit: die Zeit – aber auch das Wetter, die andere Bedeutung von tiempo, der Regen – hatten den Satz verschwinden lassen. (Lustigerweise hat mir übrigens gerade neulich jemand erzählt, der kürzlich in Uyuni war, dass offenbar inzwischen jemand den Satz erneut auf die Lokomotive geschrieben hat). Und was das schwarz-weiß angeht – auch wenn es nach einer bedachten künstlerischen Entscheidung aussieht – ist es eigentlich einfacher: den Kurzfilm hatte ich in Super-8 schwarz-weiß gefilmt und beim zweiten Besuch in Uyuni filmten wir in Farbe (in 16mm und digital). Und da ich die beiden Momente einander gegenüberstellen wollte, musste ich auf das Material des schwarz-weißen Kurzfilms zurückgreifen. Und beim zweiten Aufenthalt schienen mir Farbe und das HD-Bild passender. Warum, kann ich Dir nicht sagen. Das war wohl, wie oft beim Filmen, eine eher intuitive Entscheidung, die keine direkte Erklärung hat.

RK : Einige außergewöhnliche Landschaftstotalen im Salar de Uyuni sind wie ein Vorwort für eine Geschichte, die Du erzählst. In Deinen Filmen gibt es häufig einzelne Geschichten über legendäre und oft unbekannte Menschen. Eine ästhetische Geste, die mich ein bisschen an die Filme von Werner Herzog erinnert. Wie in den Filmen von Werner Herzog scheint es, als bestünde in Deinen Filmen das Abenteuer in einem Akt, der das langsame Vergehen der Zeit zu beschwören sucht. Es ist, als übernähmest Du eine sehr deutsche Tradition, einen (romantischen) Imperativ, in ferne Länder zu gehen, um etwas zu versuchen oder zu beweisen, weil es eine direkte Auswirkung auf die Identität hat. Von Hamburg in den Salar de Uyuni. Wie siehst Du das? Auf der anderen Seite: wenn es sich um eine Untersuchung der Zeit handelt, muss man auch bestimmte Beziehungen bedenken, die zwischen Zeit und Raum bestehen und der Dauer, die jede Bewegung hat – sei sie körperlich oder im Geiste.

PH : Wenn wir über Zeit reden, müssen wir auch über den Raum reden. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und für mich ist das Reisen – mich durch den Raum zu bewegen – unabhängig vom Thema, zumindest meistens etwas bereicherndes. Eine sichere Methode, den Blick zu erweitern, mit dem ich die Dinge betrachte. Von daher haben Filmen und Reisen viel miteinander zu tun. Denn, wie Du richtig anmerkst, den philosophischen Gehalt der kleinen, alltäglichen Geschichten zu finden, wie Herzog das oft so meisterhaft tut, erfordert einen geistig offenen Blick auf die Welt, eine Art zu sehen, die wir im Alltag oft verlieren. Auf einer Reise hingegen, in einer anderen, einer unbekannten Umgebung bemerken wir andere Dinge, achten wir auf Details, die sonst in der Regel unbemerkt bleiben. Und die Dauer ist in diesem Zusammenhang natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich jedenfalls entschleunige mich beim Reisen. Ich genieße es zum Beispiel, meine Umgebung zu beobachten, während ich eine Stunde auf einen Bus warten muss – etwas, was mich in Hamburg nach 5 Minuten verrückt machen würde. Ich nehme mir die nötige Zeit, die kleinen täglichen Rituale auf den Straßen einer fremden Stadt zu beobachten, eine Zeit, dich ich in meiner Heimatstadt nur selten aufwende, um zu beobachten, zu hören, zu sehen. In diesem Sinne sind mein Blick als Filmender und mein Blick als Reisender sehr ähnlich. Vielleicht musste ich um die Welt reisen, in Bolivien und Buenos Aires filmen, um auf Aspekte der Zeit zu stoßen, die ich in Hamburg nicht entdecken konnte.

Deine Frage nach dem Zusammenhang zwischen meinem Film und der Idee, in ferne Länder zu gehen, um sich selbst auszuprobieren, erinnert mich an einen Outtake aus dem Film, in dem mein Freund und ehemaliger Professor Gerd Roscher einen Auszug aus Adornos Text über den Essay als Form vorliest. Der vergleicht die Form des Essays mit jemandem, der in ein anderes Land geht und dort die Sprache nicht mit einem Wörterbuch lernt, sondern, indem er sich die mehreren Bedeutungen eines Wortes nach und nach aus dessen Verwendung in der Sprache erschließt. Den Text habe ich letztlich aus dem Film herausgeschnitten, weil er mir zu offensichtlich erschien, aber es ist immer noch eine sehr passende Beschreibung dessen, was der Essay – und vielleicht in diesem Zusammenhang auch der Akt des Reisens – sein können; als eine Möglichkeit der Annäherung an ein Thema oder an eine komplexere und komplettere Sicht der Welt, unserer selbst und der Anderen.

Deine Frage nach dem Zusammenhang zwischen meinem Film und der Idee, in ferne Länder zu gehen, um sich selbst auszuprobieren, erinnert mich an einen Outtake aus dem Film, in dem mein Freund und ehemaliger Professor Gerd Roscher einen Auszug aus Adornos Text über den Essay als Form vorliest. Der vergleicht die Form des Essays mit jemandem, der in ein anderes Land geht und dort die Sprache nicht mit einem Wörterbuch lernt, sondern, indem er sich die mehreren Bedeutungen eines Wortes nach und nach aus dessen Verwendung in der Sprache erschließt. Den Text habe ich letztlich aus dem Film herausgeschnitten, weil er mir zu offensichtlich erschien, aber es ist immer noch eine sehr passende Beschreibung dessen, was der Essay – und vielleicht in diesem Zusammenhang auch der Akt des Reisens – sein können; als eine Möglichkeit der Annäherung an ein Thema oder an eine komplexere und komplettere Sicht der Welt, unserer selbst und der Anderen.

RK : Zeit als spielerische Erfahrung ist eine der Sichtweisen, die der Film vorschlägt: Die Jugendlichen, die das Auto umkreisen, oder der alte Professor, der mit Dir zusammen auf einem Schiff segelt, das in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen, sind gute Beispiele. Warum denkst Du, hast Du diese Form der Darstellung der Zeit gewählt? Die Szene an der Ampel ist sehr komplex, weil sie drei Modi der Bewegung in Raum und Zeit offenbart – den Körper und die Kräfte, die ihn in Bewegung versetzen, die Autos und das Flugzeug.

PH : In dem „Ampelstopp“-Spiel geht es darum, die Zeit zu nutzen, aber auch sie herauszufordern, zu manipulieren – auf eine spielerische, freie, eigene Art und Weise. Man selbst stellt die Regeln des Spiels auf, bzw. entscheidet, ob man sich an sie hält oder nicht. Die Szene mit dem Ampelstopp ist eine der fünf fiktionalen Miniaturen im Film. Das Spiel ist, im Kreis um Dein Auto in der Warteschlange herum zu rennen, bis die Ampel grün wird. Vier Jugendliche spielen das. Die Herausforderung besteht darin, das perfekte Timing zu finden, nicht den Verkehr zu behindern, aber auch nicht zu früh wieder ins Auto zurück zu springen. Man kann die Starrheit der Zeit als Spielregel akzeptieren, aber man kann ihr auch etwas entgegensetzen und sich seine eigene Zeit nehmen, die Runden um das Auto herum auszureizen und vielleicht auch nicht rechtzeitig wieder ins Auto zu kommen und so den Verkehr eben doch zu behindern. Was im Übrigen passiert ist: man hört viele – „reale“ – Autos hupen, weil wir an einer recht befahrenen Ampel gedreht haben. So gesehen geht es beim Ampelstopp um eine Art, mit der ständigen Bedrohung durch die Zeit zu spielen.

Und Ich mag, was Du über die drei Modi der Bewegung in dieser Szene sagst, denn in der Tat interessierte es uns hier, abgesehen von dem spielerischen Aspekt von Zeit, körperliche Bewegungen zu filmen, die für unterschiedlichen Konzepte und Richtungen der Zeit stehen: die kreisförmige Bewegung des Spiels, die unendliche (wenn auch durch die Ampel unterbrochene) lineare Bewegung des Verkehrsflusses der Autos und eine andere lineare Bewegung, mit einer anderen Richtung und Geschwindigkeit und auch „endlich“ des landenden Flugzeugs, das eigentlich ein digitales Flugzeug ist, das mein Freund Tim Liebe (der die visuellen Effekte und die Farbkorrektur in dem Film gemacht hat), in der Postproduktion hinzugefügt hat.

Eine weitere Szene mit einer spielerischen Herangehensweise liegt mir auch sehr am Herzen: außer Filmemacher bin ich ja auch noch Umweltökonom und gewissermaßen Mathematiker. Es gibt eine Szene, die viele Zuschauer mögen; aber nur wenige verstehen ihre mathematisch-philosophische Grundlage. Ich versuche mal, die zu erklären. Es geht um die Szene, in der man mich wie verrückt durch die Uyuni-Salzwüste rennen sieht und zu hören ist Helena, die Kamerafrau, die die Zeit misst, die ich brauche, um mich durch das Bild zu bewegen. Was ich hier mache, ist eigentlich ein verzweifelter Versuch, die Zeit zu beherrschen, sie in eine Variable zu verwandeln, die sich beeinflussen lässt bzw. die ich in eine Konstante verwandeln kann. Ich gehe aus von der Formel v = s / t und invertiere sie in: t = s / v ; also Zeit ist gleich Entfernung geteilt durch Geschwindigkeit. Dafür markiere ich auf dem Boden des Salar de Uyuni mehrere Linien, die parallel zum Horizont und zur unteren Kante des Kamerabildes sind, und die genau von der rechten Kante des Bildes zur linken reichen. Je weiter ich mich von der Kamera weg bewege, desto länger werden die Linien auf dem Boden, die aber aufgrund der perspektivischen Verzerrung im Bild parallel und gleich lang erscheinen. Nun besteht das Spiel darin, dass ich, wenn ich diese Linien abrenne, meine Geschwindigkeit dabei der Länge der Linien so anpasse, dass die Zeit, die ich durch den Bildkader brauche, immer die selbe ist. Also die Zeit zwischen dem Moment, wo ich auf der einen Seite ins Filmbild eintrete, bis ich es auf der anderen Seite wieder verlasse. Was in der Theorie eine einfache mathematische Operation ist, ist in der Praxis natürlich unmöglich, weil der Mensch – in dem Fall ich – unvollkommen ist. Und meine „subversive“ Idee war es, diese physikalische Formel ad absurdum zu führen. Im Voraus zu wissen, dass es nicht möglich ist, die Zeit in eine kontrollierbare Konstante zu verwandeln, und es dennoch verzweifelt zu versuchen. Das Spiel wird so vielleicht zu einer würdigen Art und Weise, mit der Zeit umzugehen, sich nicht dem Diktat der physikalischen, der gemessenen, der „objektiven“ Zeit zu unterwerfen.

RK : Die Figur Deines Vaters ist essenziell. In einem gewissem Sinne geistert er materiell durch den Film, kommt über seine Fotos und seine Objekte wieder zurück in unsere Zeit.

PH : Ja, irgendwie geht der ganze Film auch um die Abwesenheit meines Vaters, der vor 14 Jahren gestorben ist, noch bevor ich angefangen habe, Filme zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch der Film, von dem ich immer wusste, dass ich ihn eines Tages für meinen Vater machen würde. Nicht nur, weil er mir das Fotografieren beigebracht hat und ich mir von einem Geld, das er mir kurz vor seinem Tod geschenkt hatte, meine erste Video-Kamera gekauft habe. Ich denke, ich habe auch auf eine gewisse Weise, seine Art und Weise adaptiert, die Welt und die Kunst (mein Vater war Kunsthistoriker) zu sehen; einen Blick, den ich vermutlich irgendwie auch immer präsent habe, wenn ich meine Filme mache.

An der Stelle des Films, an der es um seinen Tod geht, zeige ich eine Fotoserie, die er zusammen mit meinem Bruder gemacht hat, wo man ihn immer auf Stellen blicken sieht, wo es eigentlich nichts zu sehen gibt. Das Humorvolle, Spielerische, Heitere und gleichzeitig aber auch Nachdenkliche, vielleicht Tragische der Fotos scheint mir sehr gut zu ihm oder seiner Art zu passen.

Deswegen schien es mir gut, hier mit diesen witzigen, absurden Fotos die dramatische Geschichte seines Todes zu kontrastieren. Und ihn so vielleicht tatsächlich, wie Du sagst, auf eine sehr lebendige Weise in die Gegenwart zurück zu holen.

Und natürlich: seine Abwesenheit – oder die Abwesenheit im Allgemeinen – ist in mehreren Momenten spürbar im Film, der – auch wenn er manchmal lustig, fröhlich, verspielt und lebendig daherkommt, immer noch ein Film über die Endlichkeit der Zeit ist. Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass der Tod der Moment ist, in dem diese Endlichkeit sich mit größerer Intensität offenbart, dass der Film, je näher er seinem Ende kommt, sich umso mehr auch dem Tod anzunähern scheint.

Und natürlich: seine Abwesenheit – oder die Abwesenheit im Allgemeinen – ist in mehreren Momenten spürbar im Film, der – auch wenn er manchmal lustig, fröhlich, verspielt und lebendig daherkommt, immer noch ein Film über die Endlichkeit der Zeit ist. Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass der Tod der Moment ist, in dem diese Endlichkeit sich mit größerer Intensität offenbart, dass der Film, je näher er seinem Ende kommt, sich umso mehr auch dem Tod anzunähern scheint.

Und nebenbei noch etwas: in gewissem Sinne schließe ich die Möglichkeit nicht vollständig aus, dass der Geist meines Vaters, der, wie Du richtig bemerkst, wesentlich für den Film ist, auch wirklich physisch in Form eines echten Geistes irgendwie vorhanden ist. Was bedeuten würde, das er, von wo aus auch immer, den Film sehen könnte; und da ich großen Respekt vor der Bescheidenheit habe, die meinen Vater auszeichnete, habe ich es ihm erspart, ihm den Film explizit zu widmen. Aber eine implizite Widmung ist offensichtlich, und auch etwas, was mir sehr wichtig ist.

RK : Die Zeitmessung ist eine weitere Obsession: die Atomuhr am Anfang, die Sanduhren und Deine eigene Besessenheit, eine Ebene einzubauen, in der die innere Zeit des Films explizit wird. Sind das Aspekte Deiner Chronophobie und ein therapeutischer Weg, sie zu behandeln?

PH : Der Ausgangspunkt des Films war ein Moment vor vier Jahren, als mir auffiel, dass ich, nach den statistischen Lebenserwartungen gerechnet, genau in der Mitte meines Lebens ankam. Und gleichzeitig spürte ich eine wachsende Beklemmung, die mit dem Gefühl zu tun hatte, dass je älter ich werde, die Zeit umso schneller zu vergehen scheint. Ich beschloss, einen Film über die Zeit zu machen und darin zu untersuchen, was das genau ist, dass zu schnell vergeht. Diese Beklemmung, die vermutlich jeder kennt, nannte ich „Chronophobie“ und in diesem Sinne funktioniert der Film tatsächlich wie eine Selbsttherapie. Ich gab dem Film eine strenge formale Struktur, die besagt, dass eine Minute Film einem Jahr meiner Lebenserwartung entspricht. Deshalb beträgt die Filmlänge 76½ Minuten. Das Thema Zeit entfaltet sich auch frei orientiert an einer biographischen Struktur – beginnend mit Aspekten aus der Kindheit und schließend mit einer Sicht auf die Zeit, die von jemandem sein könnte, der am Ende seines Lebens angekommen ist. Innerhalb dieser strengen formalen Struktur habe ich mir aber alle Freiheit genommen, einen offenen und freien Film zu bauen; von Fehlern im System, von seinen Bruchstellen zu reden; von Ungenauigkeiten, die für mich so etwas sind, wie eine Chance auf Heilung. Auf eine Versöhnung mit der Brutalität der endlichen, getakteten Zeit. Wir müssen die Schwachstellen des Systems nutzen, um es zu untergraben und unsere eigene Zeit nach unseren eigenen Bedingungen zu organisieren.

RK : Innerhalb des dokumentarischen Ansatzes hast Du auf großartige Weise den Zufall und seine Zeichen eingearbeitet. Ich weiß, dass ein bekannter Karikaturist aus La Cumbre Dir empfohlen hat, auf die Suche zu gehen nach einem Mann, der in Buenos Aires Uhren aller Art hergestellt und verkauft hat. Als Du damals aus Córdoba nach Buenos Aires gefahren bist, hast Du den Ort gefilmt. Der Uhrmacher war gestorben. Es scheint, als wärst Du ständig auf der Suche und dass alles, was im Zusammenhang mit dem gewählten Thema passiert, in den Film aufgenommen wird, so als wäre es geplantes, zuvor festgelegtes Material. Dein Film verbindet mit großer Eleganz Planung und Überraschung.

RK : Innerhalb des dokumentarischen Ansatzes hast Du auf großartige Weise den Zufall und seine Zeichen eingearbeitet. Ich weiß, dass ein bekannter Karikaturist aus La Cumbre Dir empfohlen hat, auf die Suche zu gehen nach einem Mann, der in Buenos Aires Uhren aller Art hergestellt und verkauft hat. Als Du damals aus Córdoba nach Buenos Aires gefahren bist, hast Du den Ort gefilmt. Der Uhrmacher war gestorben. Es scheint, als wärst Du ständig auf der Suche und dass alles, was im Zusammenhang mit dem gewählten Thema passiert, in den Film aufgenommen wird, so als wäre es geplantes, zuvor festgelegtes Material. Dein Film verbindet mit großer Eleganz Planung und Überraschung.

PH : Es stimmt nicht ganz, dass alles, was geschieht, als Material in den Films aufgenommen wird; aber es ist richtig, dass meine Methode darin besteht, das Geplante mit einer gewissen Offenheit zu kombinieren, einer Offenheit für die Ereignisse, für Überraschungen, für neue Ideen. Weil, gerade wenn man über die Zeit spricht, mir richtig scheint, was mein Freund und ehemaliger Filmprofessor Gerd Roscher mir beigebracht hat (und es auch im Film sagt): oft muss man abwarten, bis das Geplante, die Inszenierung vorbei sind, damit die Dinge beginnen, interessant zu werden. Es ist ein bisschen wie mit den Fotos am Anfang des Films. Vielleicht sind sie authentisch, genau weil sie sich auf den Moment „davor“ beziehen. Vor demjenigen, was man darstellen will. Oft ist es ja gerade beim dokumentarischen Drehen so, dass die interessantesten Dinge dann passieren, wenn die Kamera noch nicht läuft oder wenn man sie gerade ausgeschaltet hat. Man muss also den „davor“- und „danach“-Momenten Aufmerksamkeit schenken. Gerd Roscher sagt es im Film so: „Man muss sich die Zeit nehmen, auf Unerwartetes zu warten.“ Und auf diesen Satz folgt im Film die Witwe des Uhrmachers in Buenos Aires. In der Tat sind wir vor drei Jahren nach Buenos Aires gefahren, um ihn zu filmen, weil man uns Faszinierendes über seine Werkstatt berichtet hatte. Als wir in Buenos Aires ankamen, trafen wir Ana, seine Witwe, die uns erzählte, dass ihr Mann kurz vorher gestorben und die Uhrmacherwerkstatt geschlossen war. Wir blieben trotzdem eine Weile bei ihr, ohne große Absichten, irgendetwas zu filmen oder ohne genaue Vorstellungen von dem, was interessant sein könnte, zu filmen. Wir trafen uns ein paar Mal, bis sie uns eines Tages zu sich nach Hause einlud und uns die Sammlung von Sanduhren zeigte, die sie und Miguel, ihr Mann, hergestellt hatten. Noch immer hatten wir nicht wirklich das Gefühl, dass wir unbedingt etwas filmen müssten, bis der Moment kam, in dem sie aus einer Pappkiste den unerwarteten Schatz hervorholte: eine Sanduhr, die von der einen Seite 25 Minuten braucht und von der anderen 26 Minuten. Was für sie Ausschuss war, der wegen des Mangels an Genauigkeit keinen kommerziellen Wert hatte, war für uns genau das, was wir in dem Film zeigen wollten: die Mängel des starren System der gemessenen Zeit, Mängel und Fehler, die vielleicht auf eine sympathische Weise zeigen, dass es möglich ist, verschiedene Systeme oder Zeitbegriffe zu versöhnen. Fehler, die sozusagen die Zeit „menschlicher“ machen. Solche Fehler findet man nicht, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, aufmerksam zu sein für das nicht Geplante, das nicht Vorhersehbare. Das, was davor und danach passiert.

RK : Interviews mit einigen Deiner Freunde haben die Funktion, die Zeit in ihrer existentialistischen Dimension zum Sprechen zu bringen. Sein und Zeit. Zeit als Projekt, als bloßer Augenblick, als Flucht, als Angst. Deine Freunde sind die Töchter und Söhne des Kronos.

PH : Ich denke, der ganze Film handelt auf die eine oder andere Weise von der existentiellen Dimension der Zeit. Denn am Ende geht es nicht um die Zeit als bloße physikalische Größe, sondern um die Zeit als drängendere Frage: was machen wir aus dieser wenigen Zeit, die uns zur Verfügung steht? Denn letztlich leben wir alle in der Zeit, sind wir alle Zeit. Ja, ich habe hier Interviews benutzt, die ich vor 10 Jahren mit einigen meiner besten Freunde gemacht habe, als wir alle 30 waren, und dann erneut 10 Jahre später, als wir 40 wurden. In diesen Interviews geben mir meine Freunde die Möglichkeit – durch sie – ausdrücklich über diese Fragen zu sprechen, die uns alle betreffen. Über die großen Entscheidungen zu sprechen, die man im Leben treffen muss, und wie diese Entscheidungen und Erfahrungen auch Veränderung über die Zeit bewirken. Und der Film nimmt eine gewisse Explizität an (sofern dieses Wort existiert), die er sonst nicht hat. Aber es ist eine Explizität, die mir in diesem Falle angemessen und wichtig erscheint, weil es um die existenzielle (oder vielleicht auch existenzialistische) Dimension der Zeit geht. Außerdem war es mir sehr wichtig, meine Freunde in den Film aufzunehmen. Eine Hommage an die Freundschaft, die ich in engem Zusammenhang mit dieser existenziellen Seite der Zeit sehe. Freundschaft ist eine der wichtigsten Dinge für mich. Vielleicht auch in Ermangelung einer Familie, von Kindern und so, sind es für mich vor allem meine Freunde, die mir helfen, diese Zeit mit Sinn zu füllen – diese Zeit, die nach der deutschen Statistik, genau 76 und ein halbes Jahr dauern wird.  Und meine Freunde waren auch sehr wichtig während der Produktion des Films; im Grunde bestand das ganze Team aus Freunden oder solchen, die es während der Produktion wurden. Und ich denke, dass diese Zuneigung, die wir zueinander haben, auch irgendwie im Film sichtbar wird. Es scheint mir wichtig und ein großes Glück, eine Art von Film machen zu können, die von und mit der Freundschaft lebt. Besser kann es eigentlich nicht sein.

Und meine Freunde waren auch sehr wichtig während der Produktion des Films; im Grunde bestand das ganze Team aus Freunden oder solchen, die es während der Produktion wurden. Und ich denke, dass diese Zuneigung, die wir zueinander haben, auch irgendwie im Film sichtbar wird. Es scheint mir wichtig und ein großes Glück, eine Art von Film machen zu können, die von und mit der Freundschaft lebt. Besser kann es eigentlich nicht sein.

RK : Ich gestehe, dass eines der wenigen Dinge, die mich an Deinem Film nicht überzeugen, die fiktiven Passagen sind. Warum hast Du die drin? Ich sehe oder verstehe nicht ganz, was ihre Funktion ist.

PH : Da bist Du nicht der Einzige, der Probleme hat mit diesen Szenen; die Geister scheiden sich offenbar in Bezug auf diese fiktionalen Stücke. Diese fünf Szenen, mit professionellen Schauspielern inszeniert und alle auf einem Text oder einer Kurzgeschichte von Jan Eichberg basierend, der hier auch Regie geführt hat, gehen von einer Idee aus: auch wenn ich in dem Film viel über die Zeit rede und dabei von meinen Erfahrungen und meiner Sichtweise ausgehe, sollten diese Erfahrungen doch irgendwie universal sein. Deshalb schien es mir angebracht, nicht nur andere Ansichten – wie die meiner Freunde oder Familie – im Sinne des Persönlichen und Dokumentarischen einzuschließen, sondern auch eine Ebene des Fiktionalen zu etablieren, die sich von meiner Sicht unterscheidet. Hier findet eine andere Art der Inszenierung statt, die neue Möglichkeiten in Bezug auf das Thema eröffnet. Der Ansatz ist ein anderer als der „dokumentarische Blick“. Ich mag die Art sehr, wie Jan Eichberg in seinen Filmen und Texten arbeitet: mit einfachen, aber aussagekräftigen Worten, mit sehr passenden, konzentrierten Bildern findet er einen anrührenden Ausdruck für das, was man vielleicht als die „Essenz der Realität“ bezeichnen könnte. Ich habe ihn gebeten, diese kurzen Texte für den Film zu schreiben. Wir haben die Szenen dann gemeinsam entwickelt und im Kontext des Films konstruiert, mit der Idee, sie mit den anderen Teilen des Films in einen Dialog treten zu lassen.  Mir scheint das ein sehr interessanter Beitrag – auch weil alle Geschichten wiederum auf autobiografischen Erfahrungen beruhen. Jan ist jünger als ich und ist im Gegensatz zu mir, auf dem Land und nicht in der Stadt aufgewachsen. So gibt es Ähnlichkeiten in unseren Erfahrungen, aber auch ganz andere Geschichten, mit einem anderen Zeitgefühl. Allgemein finde ich, dass Fiktion und Dokumentarisches sich in dem Film gegenseitig ergänzen, verschiedene Sichtweisen auf eine uns beiden gemeine Frage anbieten. Wobei mich die Manie ohnehin wenig überzeugt, Filme immer unbedingt als „Spielfilm“ oder „Dokumentarfilm“ oder „Experimentalfilm“ oder sonstwas klassifizieren und vermeintlich einordnen zu müssen. Mir scheint das oft an der Realität vorbei zu gehen, ein oft sinnloses Mittel, wenn man über das zeitgenössische Kino nachdenken möchte.

Mir scheint das ein sehr interessanter Beitrag – auch weil alle Geschichten wiederum auf autobiografischen Erfahrungen beruhen. Jan ist jünger als ich und ist im Gegensatz zu mir, auf dem Land und nicht in der Stadt aufgewachsen. So gibt es Ähnlichkeiten in unseren Erfahrungen, aber auch ganz andere Geschichten, mit einem anderen Zeitgefühl. Allgemein finde ich, dass Fiktion und Dokumentarisches sich in dem Film gegenseitig ergänzen, verschiedene Sichtweisen auf eine uns beiden gemeine Frage anbieten. Wobei mich die Manie ohnehin wenig überzeugt, Filme immer unbedingt als „Spielfilm“ oder „Dokumentarfilm“ oder „Experimentalfilm“ oder sonstwas klassifizieren und vermeintlich einordnen zu müssen. Mir scheint das oft an der Realität vorbei zu gehen, ein oft sinnloses Mittel, wenn man über das zeitgenössische Kino nachdenken möchte.

RK : Wunderschön finde ich den Beitrag Deiner Mutter, die von der Zeit spricht als eine Frage der täglichen Organisation der Erinnerungen und der Funktion, die das tägliche Aufschreiben der Aufgaben und Erlebnisse spielt. Eine Art aphoristisches Gedächtnis des Alltags.

PH : Ja, der Beitrag von meiner Mutter ist auch eine meiner Lieblingsstellen im Film. Sie präsentiert ihre sehr sympathische und vielleicht auch sehr effiziente Methode, diesen brüllenden Löwen zu zähmen, diesen Bösewicht der Geschichte vom Vergehen der Zeit. Sie hat einen dieser Terminkalender, die man üblicherweise benutzt, um die Verpflichtungen und Aktivitäten der kommenden Woche aufzuschreiben. Meine Mutter hingegen verwandelt ihn in eine Art Tagebuch. Sie trägt die Sachen ein, die sie gemacht hat und die an diesen gelebten Tagen geschehen sind. Nur, dass sie das meist zwei oder drei Wochen später tut. Und dieses spätere Sich-Erinnern, was sie gemacht hat, bringt die gelebten Momente nicht nur in ihr Gedächtnis oder ihre Erinnerung zurück, sondern schenkt ihnen auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Und so verleihen diese Kalendereinträge, wie meine Mutter im Film sagt, im Nachhinein dieser zu schnell vergehenden Zeit eine Struktur. Und sie spürt, dass die Zeit nicht einfach nur so vergangen ist, sondern dass wenigstens etwas da war. Dass es Tage waren mit ihrer eigenen Struktur, ihren Momenten. Was sie versucht ist, die Zeit zu bremsen, indem sie sie strukturiert. Und diese Struktur beinhaltet alles mögliche – vom Alltäglichen bis zum Existenziellen. Sie notiert z.B. die Zeit, wann sie aufgestanden ist, ein Gespräch, das sie nachmittags mit einer Freundin hatte, einen Moment, in dem sie sich an meinen Vater erinnert hat und weinen musste oder was sie zu Abend gegessen hat. Und es gibt Tage, zu denen ihr drei Wochen später beim Aufschreiben nicht mehr einfällt, was sie gemacht hat; aber sie erinnert sich, dass schönes Wetter war. Und so gibt es dann plötzlich einen 16. März, wo nur steht: „Sonne genossen.“

PH : Ja, der Beitrag von meiner Mutter ist auch eine meiner Lieblingsstellen im Film. Sie präsentiert ihre sehr sympathische und vielleicht auch sehr effiziente Methode, diesen brüllenden Löwen zu zähmen, diesen Bösewicht der Geschichte vom Vergehen der Zeit. Sie hat einen dieser Terminkalender, die man üblicherweise benutzt, um die Verpflichtungen und Aktivitäten der kommenden Woche aufzuschreiben. Meine Mutter hingegen verwandelt ihn in eine Art Tagebuch. Sie trägt die Sachen ein, die sie gemacht hat und die an diesen gelebten Tagen geschehen sind. Nur, dass sie das meist zwei oder drei Wochen später tut. Und dieses spätere Sich-Erinnern, was sie gemacht hat, bringt die gelebten Momente nicht nur in ihr Gedächtnis oder ihre Erinnerung zurück, sondern schenkt ihnen auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Und so verleihen diese Kalendereinträge, wie meine Mutter im Film sagt, im Nachhinein dieser zu schnell vergehenden Zeit eine Struktur. Und sie spürt, dass die Zeit nicht einfach nur so vergangen ist, sondern dass wenigstens etwas da war. Dass es Tage waren mit ihrer eigenen Struktur, ihren Momenten. Was sie versucht ist, die Zeit zu bremsen, indem sie sie strukturiert. Und diese Struktur beinhaltet alles mögliche – vom Alltäglichen bis zum Existenziellen. Sie notiert z.B. die Zeit, wann sie aufgestanden ist, ein Gespräch, das sie nachmittags mit einer Freundin hatte, einen Moment, in dem sie sich an meinen Vater erinnert hat und weinen musste oder was sie zu Abend gegessen hat. Und es gibt Tage, zu denen ihr drei Wochen später beim Aufschreiben nicht mehr einfällt, was sie gemacht hat; aber sie erinnert sich, dass schönes Wetter war. Und so gibt es dann plötzlich einen 16. März, wo nur steht: „Sonne genossen.“

RK : Das letzte Bild ist glaube ich so etwas wie die Synthese des gesamten Films, ein Moment, wo sich ein Schlüssel-Thema des Kinos offenbart: die Länge einer Einstellung, die wesentliche Frage der Zeit im Film. Warum endet der Film mit dieser Einstellung?

Die letzte Szene ist eine Szene, die den Betrachter in gewisser Weise zwingt, eine Dauer auszuhalten, die ihm möglicherweise auf den ersten Blick sogar zu lange erscheinen mag. Er wird gezwungen, die Zeit buchstäblich physisch zu spüren. Auf der anderen Seite geht es mir in dieser Szene darum, dass der Zuschauer „verdauen“ kann, was er gesehen hat, darüber reflektieren, es weiterdenken kann und sich so den Film aneignet. Man sieht in dieser letzten Szene ein Bild, das in gewisser Weise den ganzen Film widerspiegelt: der Schatten des Filmemachers, in einem Sessellift sitzend. Scheinbar eine lineare Bewegung, aber in Wirklichkeit ist die Konstruktion eines Sessellifts ja auch eine Kreisbewegung. Manchmal kreuzt der Schatten, der mal näher, mal weiter weg zu sehen ist, andere Bewegungen und Objekte (Wege, einen LKW, die Natur, usw.) – ein Kreuzen von verschiedenen Bewegungslinien, wie es auch im Film passiert: weil in diesem ja eine Minute einem Jahr meines Lebens entspricht, gibt es einen Moment im Film, kurz nach der 40. Minute, wo sich die Filmzeit und meine Lebenszeit überlappen. Dann entfernt sich der Schatten wieder, nimmt seinen eigenen Weg. Durch diese Zeit, die die letzte Szene dauert (etwas mehr als vier Minuten), erfüllt sie auch die Funktion einer Art Epilog: sie gibt dem Zuschauer Raum und – buchstäblich – Zeit, von meiner Sicht abzuschweifen, seine eigene Wege zu suchen und seine eigene Sichtweise zu finden. Um erneut zu dem erwähnten „aktiven Zuschauer“ im Sinne von Cortázar zu werden. So verstehe ich Kino. Es ist vielleicht nicht das einzige, aber sicherlich das Wichtigste, was in einem Film passieren sollte.

Die letzte Szene ist eine Szene, die den Betrachter in gewisser Weise zwingt, eine Dauer auszuhalten, die ihm möglicherweise auf den ersten Blick sogar zu lange erscheinen mag. Er wird gezwungen, die Zeit buchstäblich physisch zu spüren. Auf der anderen Seite geht es mir in dieser Szene darum, dass der Zuschauer „verdauen“ kann, was er gesehen hat, darüber reflektieren, es weiterdenken kann und sich so den Film aneignet. Man sieht in dieser letzten Szene ein Bild, das in gewisser Weise den ganzen Film widerspiegelt: der Schatten des Filmemachers, in einem Sessellift sitzend. Scheinbar eine lineare Bewegung, aber in Wirklichkeit ist die Konstruktion eines Sessellifts ja auch eine Kreisbewegung. Manchmal kreuzt der Schatten, der mal näher, mal weiter weg zu sehen ist, andere Bewegungen und Objekte (Wege, einen LKW, die Natur, usw.) – ein Kreuzen von verschiedenen Bewegungslinien, wie es auch im Film passiert: weil in diesem ja eine Minute einem Jahr meines Lebens entspricht, gibt es einen Moment im Film, kurz nach der 40. Minute, wo sich die Filmzeit und meine Lebenszeit überlappen. Dann entfernt sich der Schatten wieder, nimmt seinen eigenen Weg. Durch diese Zeit, die die letzte Szene dauert (etwas mehr als vier Minuten), erfüllt sie auch die Funktion einer Art Epilog: sie gibt dem Zuschauer Raum und – buchstäblich – Zeit, von meiner Sicht abzuschweifen, seine eigene Wege zu suchen und seine eigene Sichtweise zu finden. Um erneut zu dem erwähnten „aktiven Zuschauer“ im Sinne von Cortázar zu werden. So verstehe ich Kino. Es ist vielleicht nicht das einzige, aber sicherlich das Wichtigste, was in einem Film passieren sollte.

Córdoba. September 2013.